낯설게 만나서 새롭게 헤어지기 – 안미옥 시인

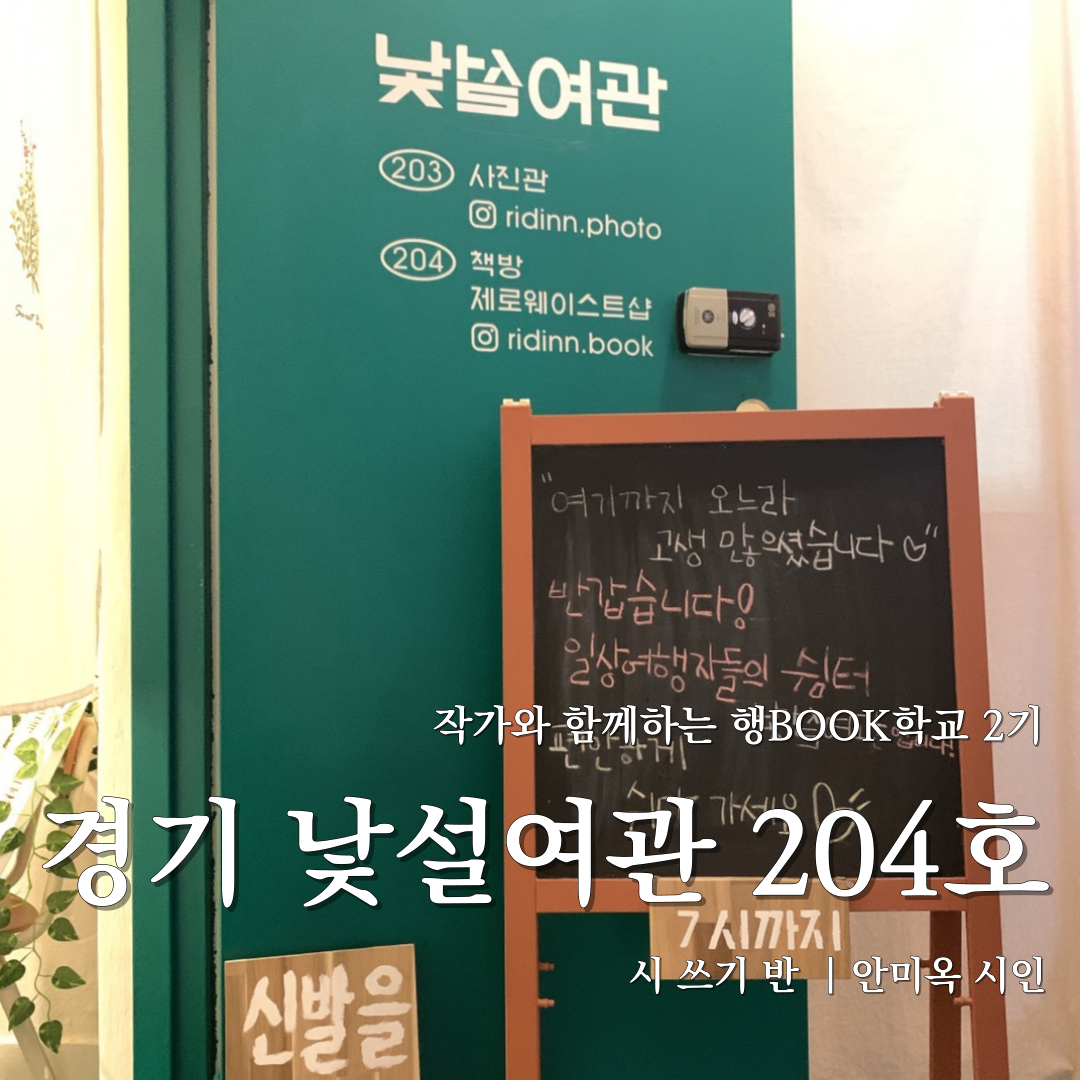

작가와 함께하는 행북학교 2기 후기 | 시 쓰기 반 | 서점 : 낯설여관 204호 | 강사 : 안미옥 시인

‘낯설여관 204호’는 수원에 있는 책방이자 제로웨이스트샵이다. 바로 옆 203호엔 사진관이 있다. 사장님 내외가 운영하는 책방과 사진관은 따듯하고 환대받는 느낌을 주는 공간이었다. 내가 경험한 낯설여관은 책과 환경을, 사람을 사랑하는 곳이었다. 수업을 할 땐 203호 사진관에서 했다. 편안하고 아늑했다. 수업을 위한 준비 말고, 수업 외적인 것에 대해선 전혀 신경 쓸 것이 없었다. 두 분이 너무나도 완벽하게 준비를 해주셨기 때문이다.

여름 동안 매주 수요일마다 시창작 수업을 했다. 무슨 일인지 수업을 하는 수요일의 2/3 정도는 비가 왔다. 비가 아주 많이 오는 날도 있었고, “오늘은 비가 안 오네요?” 하고 수업을 끝내고 밖으로 나오니 비가 내리고 있던 날도 있었다. 그래서 이제 나는 여름과 비를 겪을 때마다 낯설여관에서 함께 시를 읽고, 시를 쓰던 사람들을 생각하게 될 것만 같다.

수업에서 가장 중요한 것은 수업을 함께 하는 사람들, 그리고 그들과 함께 만들어내는 분위기인 것 같다. 나는 늘 수업을 시작하기 전에 걱정을 많이 한다. 어떤 분들이 오실지도 모르고, 수업 분위기가 잘 형성될 수 있을지 알 수 없기 때문이다. 그런데 이번 수업은 첫 수업을 하고 나서 안심이 되었다. 수강생들로부터 오히려 내가 많은 에너지를 받는 기분이었다. 그건 아마도 그들의 시를 대하는 태도와 마음에 애정이 가득했기 때문일 것이다. 수업을 듣는 분들이 서로서로 만들어내는 분위기가 좋아서 갈 때마다 즐거웠다. 다정하고, 따듯하고, 서로에게 응원을 더하는 마음. 시를 사랑하는 만큼 좋은 시를 쓰고 싶어 하는 마음이 모여 좋은 에너지를 주고받는 것이 가능했던 것 같다. 집에서 서점까지 가려면 1시간 반 정도 운전을 해야 했는데, 거리가 멀었음에도 가는 길이 즐거웠다.

모두에겐 각자가 낼 수 있는 고유의 목소리가 분명 존재한다.

수업은 저녁 일곱 시에 시작했다. 수업 시간에 맞춰 도착하려면 퇴근 시간과 맞물리는 시간이었다. 그래서 늘 한 시간 반 정도 일찍 도착하게 출발했다. 카페에 앉아서 수강생들의 시를 다시 한번 읽었다. 근처에 가격은 저렴한데 매우 맛있는 커피를 파는 카페가 있었다. 거기에 앉아 수업 시간까지 멍때리기도 하고, 시도 읽고, 음악도 듣곤 했다. 그 시간이 참 좋았다. 분주하고 여유가 없는 마음을 차분하게 가라앉힐 수 있는 시간이었다. 가끔은 수업 전에 조금 먼저 가서 낯설여관을 둘러보았다. 첫날엔 수업을 시작도 하기 전에 플렉스 할 뻔했다. 환경을 생각하는 생활용품이나 소품들이 많이 있었다. 용기만 가져오면 담아서 사 갈 수 있는 세제나 먹거리도 있었다. 나는 재활용 플라스틱으로 만든 치약짜개를 자주 샀다. 내가 쓰기도 하고, 친구에게 선물도 했다. 사장님이 정성스레 큐레이션한 그림책도 사곤 했는데, 집에 돌아가는 길에 그날 구매한 책이나 소품을 보면 괜히 기분이 더 좋았다. 서점에서 수업을 한 것은 처음이었는데, 늘 편안한 상태로 수업을 할 수 있었다.

나는 수업을 할 때마다 수업을 들으러 오는 분들이 시를 쓰고 싶어 하는 이유가 궁금했다. 내게도 시를 쓰고 싶어 하는 이유가 있지만, 그 이유가 매번 달랐기 때문이다. 그리고 이유에 따라서 쓸 수 있는 시도 달라졌다. 그래서 이번에도 첫 시간에 왜 시를 쓰고 싶은지 물었다. 속이 뒤죽박죽이라서 시로 담담하고 재미있게 펼쳐보고 싶다고, 자신의 생각을 분명하게 기록해보고 싶다고, 일상에서 벗어나서 환기하고 싶다고, 시 속의 내 목소리를 듣는 것이 좋다고, 시로 세상을 발견하는 재미를 느껴보고 싶다고……. 시를 쓰고 싶은 이유는 저마다 달랐지만, 각자의 삶에서 무언가 돌파하고 싶은 마음은 같은 것 같았다. 그건 수업을 진행하는 나 역시 마찬가지였다.

우리는 매주 시인이 청년기에 쓴 시들을 함께 읽고, 이야기를 나누었다. 주로 첫 시집에 실린 시들을 읽었다. 비슷한 청년의 시기를 겪는다고 하더라도 그것을 담아내는 언어는 시인마다 다르다. 그 차이점과 공통점을 함께 발견해 나가는 건 참 재미있는 일이었다. 수업이 진행될수록 좋은 시를 많이 읽게 되었고, 그래서 절망스러워졌다는 분도 계셨다. 세상엔 시를 잘 쓰는 사람이 너무나 많다고. 그것도 맞는 말이다. 나도 자주 다른 시인들의 시집을 읽으며 비슷한 기분을 경험하니까. 그러나 그때마다 좌절을 좌절로 두지 않을 수 있는 것은, 모두에겐 각자가 낼 수 있는 고유의 목소리가 분명 존재하고. 그건 나밖에 낼 수 없는 목소리라는 것을 잊지 않으려고 하기 때문이다. 수업을 듣는 분들께도 비슷한 이야기를 자주 했다. 수업을 진행하면서 나는 다만 각자가 가지고 있는 목소리를 용기 내어 꺼내고, 재미있게 쓸 수 있게 도와드리고 싶었다.

우리는 낯설게 만났지만, 각자의 방식으로 새로워진 언어를 감자 한 알처럼 두 손에 쥐고 헤어졌다.

시를 오랫동안 썼지만 새로운 마음으로 다시 쓰고자 하는 분도 있었고, 시를 처음 써본 분도 많았는데 수업을 하며 내가 가장 놀랐던 것은 시를 쓴 지 얼마나 됐는지와는 상관없이 각자의 시가 좋은 방향으로 달라졌다는 것이다. 첫 합평을 했던 때보다 마지막에 합평했던 시가 훨씬 좋았다. 그건 아마도 매주 시를 읽으며 골몰하는 시간과 백지를 마주하는 시간이 차곡차곡 쌓여서 가능하게 된 것이라고 생각한다. 나는 매번 달라지는 수강생들의 시를 읽는 것이 좋았다. 그들의 언어가 자신에게 맞는 옷처럼 변하고 있었다. 그건 너무나 명백한 사실이라서 나도 덩달아 용기를 얻었다.

마지막 수업에서 우리는 잘 자란 감자 한 알씩을 선물처럼 받아 안고 헤어졌다. 낯설여관에서 한살림과 기후밥상챌린지를 하고 있었는데, 기후 위기에 대한 약속의 한마디를 남기면 긴 가뭄을 뚫고 자란 기특한 감자 한 알을 선물로 주는 이벤트였다. 낯설여관에서 신문지를 접어 만든 파우치에 귀여운 감자 한 알씩 담아 가방에 넣고 든든한 마음으로 마지막 인사를 하며 헤어졌다. 다시 각자의 자리로 돌아가 계속해서 시를 열심히 써보자고, 다짐을 말을 남기면서. 우리는 낯설게 만났지만, 각자의 방식으로 새로워진 언어를 감자 한 알처럼 두 손에 쥐고 헤어졌다. 새로운 싹이 자라길 기대하면서.

안미옥

2012년 <동아일보> 신춘문예를 통해 시를 발표하기 시작했다.

시집 『온』, 『힌트 없음』 등이 있다.

낯설여관 204호

수원 작은 골목에 위치한 <낯설여관>은 204호 동네책방&제로웨이스트샵, 203호 동네사진관&작은영화관으로 구성된 복합문화공간입니다.

과거 여관이 여행자들이 잠시 쉬어가던 공간이었던 점에서 착안하여, 일상 여행자들이 잠시 머물러 지친 마음을 달래고 쉼을 얻길 바라며 운영하고 있습니다.